梧州学院服装与服饰设计专业成立于1998年,2015年成为梧州学院首批转型发展示范专业,并获批“校中厂协同育人基地”。经过8年探索与实践,教学成果主要针对如何以学生能力为本位,探索新教学模式,缩短校企双方需求差异,实现学生专业能力与岗位需求的精准对接等问题进行研究与实践,形成了特色鲜明的专业特色,即:以培养学生专业技能为核心,以“一站式”教学服务空间为平台,将专业技能、课程实践实训、学科竞赛、企业项目、课外活动相结合的校企协同育人的“校中厂”办学模式。

(一)建立“校中厂”办学模式,重构人才培养方案,促进专业水平全面提升

1.政校企三方联动,构建“校中厂”办学模式

根据国家时尚产业发展的新形势和新需求,为更有效满足服务服装与服饰设计企业对人才需求,我校服装与服饰设计专业探索了“校中厂”办学模式。2014年6月,梧州市委、市政府、梧州学院联合发出了《中共梧州市委员会梧州市人民政府梧州学院关于成立梧州大学筹建工作领导小组的通知》,决定以梧州学院为基础筹建梧州大学(应用技术型),加速教育服务地方经济社会发展步伐。2015年1月以梧州市政府为主导,粤桂合作特别试验区等10多个政府部门与88家企业参与,成立“政校企”合作联盟,这为校企合作、办学模式的探索奠定了有力的、坚实的基础。(图1)

图1 我校成立“政校企”联盟

为切实提高人才培养对地方经济发展的适应度,我专业不断创新校企合作模式,创设多个培育平台。2015年与广东河源天生体育用品有限公司成立校企协同育人基地“校中厂”,并先后建立9个校外实践教育基地。通过“政校企”三方深度融合,联合协作参与学校办学模式,推进课程改革、教学内容的更新、教学方法和模式改革机制,推动教学与企业生产紧密契合,为广西乃至全国输送更多应用型人才。(图2-图5)

图2校中厂“协同育人基地”揭牌仪式

图3 2022年与广东河源体育用品有限公司袁诗宏等共同探讨人才培养方案修订

图4 2015年7月 教育部本科合格评估专家组走访“校中厂”

图5 2015年7月 教育部本科合格评估专家组走访“校中厂”

2.专家入校精准指导,技术赋能课堂教学

为进一步深化教育教学改革,贯彻落实“校企协同育人”的模式,邀请企业导师进课堂,将企业的“新知识、新技术、新需求、新形势”融入课堂教学,促使学校教学紧密贴合企业生产实际,了解企业如何通过党建引领实践发展、人才培养与企业需求有效对接,实现校企育人的协同发展。如广东河源体育用品有限公司谢祝娣2016-2023年主讲《服装工程管理》《服装工业推板技术》《服装工艺基础》等9门课程;郭盛莉、吴家庆主讲《成衣工艺》《服装材料学》等。

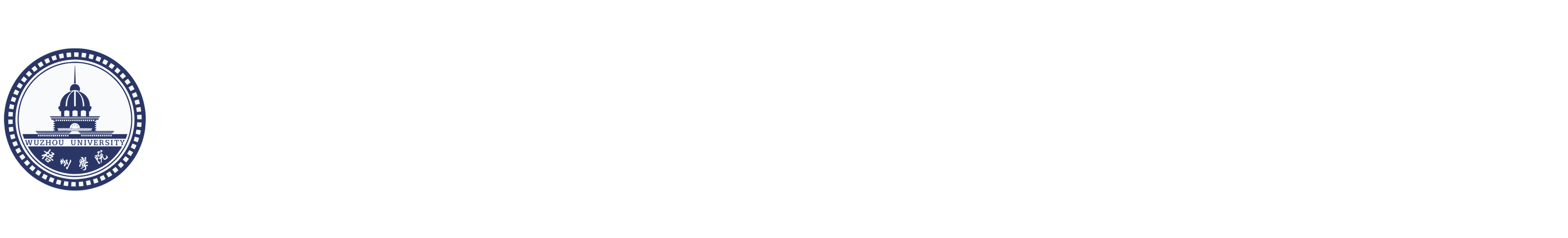

(二)搭建“一站式”教学服务平台,实现人才培养产教融合教学新范式

所谓“一站式”教学服务平台就是在一个空间内老师学生能完成所有的教学实习实践任务。即把企业生产的一套流水线放置空间内,整体的空间设计支持完成学生自主学习、共同讨论、团结协作以及实践操作等系列学习活动,变程序性课程为项目型课程,变班级授课模式为合作学习模式。

“一站式”教学服务平台的规划与建设

“一站式”教学服务平台,占地面积1000余平方米,模拟企业生产运营环境,以设计、生产、管理、服务一体的教学场地。在这个空间当中,教师之间、师生之间、学生与企业间、学生与学生间、不同年级之间可以互动交流,提升个性创造力和自主实践能力。

由企业提供标准的流水线设备,根据人才培养目标进行区域划分,平台区域划分如下:

流行趋势资料室:把握当下流行趋势与潮流动向,收集、挖掘、整理国际流行动态等,培养学生信息素养与创造力,提升学生对流行趋势的敏锐观察力。

纺织材料研发室:研发新型纺织材料,对纺织材料再造,培养学生分析能力、对最终服饰效果的预测与把控能力。

服饰设计研发室:探讨研究新产品和技术标准研发,帮助学生专注设计工作,明确自己的市场定位,培养学生自主研发、实践创新综合力。

版型设计工作室:将设计作品应用于实践,提升服装版型设计水平,注重学生探究、合作及创新精神的培养。

企业化生产流水线工作区:掌握服饰材料工艺、生产管理知识,培养学生的观察力、创造力,提升学生实践应用能力、分析与解决问题的能力。

形象设计室:根据设计作品,打造人物整体形象设计。培养学生审美素质,具备较强的创新、实践能力。

创客空间:为展览会、服装卖场等规划设计,提高学生动手能力、想象力和创新能力。

师生互动空间:助力师生之间、生生之间高效互动与分享,激发学生学习积极性,拓宽创新设计思维,培养学生探究能力、团结合作精神。

图6 “一站式”教学场地平面示意图

图7“一站式”教学现场一角

服饰成果展示空间:“零点起飞”时装秀、环保时装秀等定期展示学生课程作品,营造学生间良性竞争,增强学生自信心和成就感,打造为学生赋能的闭环。

“一站式”教学服务平台是全面提升新时代高校应用型专业人才培养系统化、精细化水平的重要举措,契合凝聚了多元主体协同,通过延展实践教学空间、整合碎片化育人资源等途径,凝聚了全员、全过程、全方位的育人合力,从而形成了新时代高校学生企业协同育人共同体。(图6-图12)

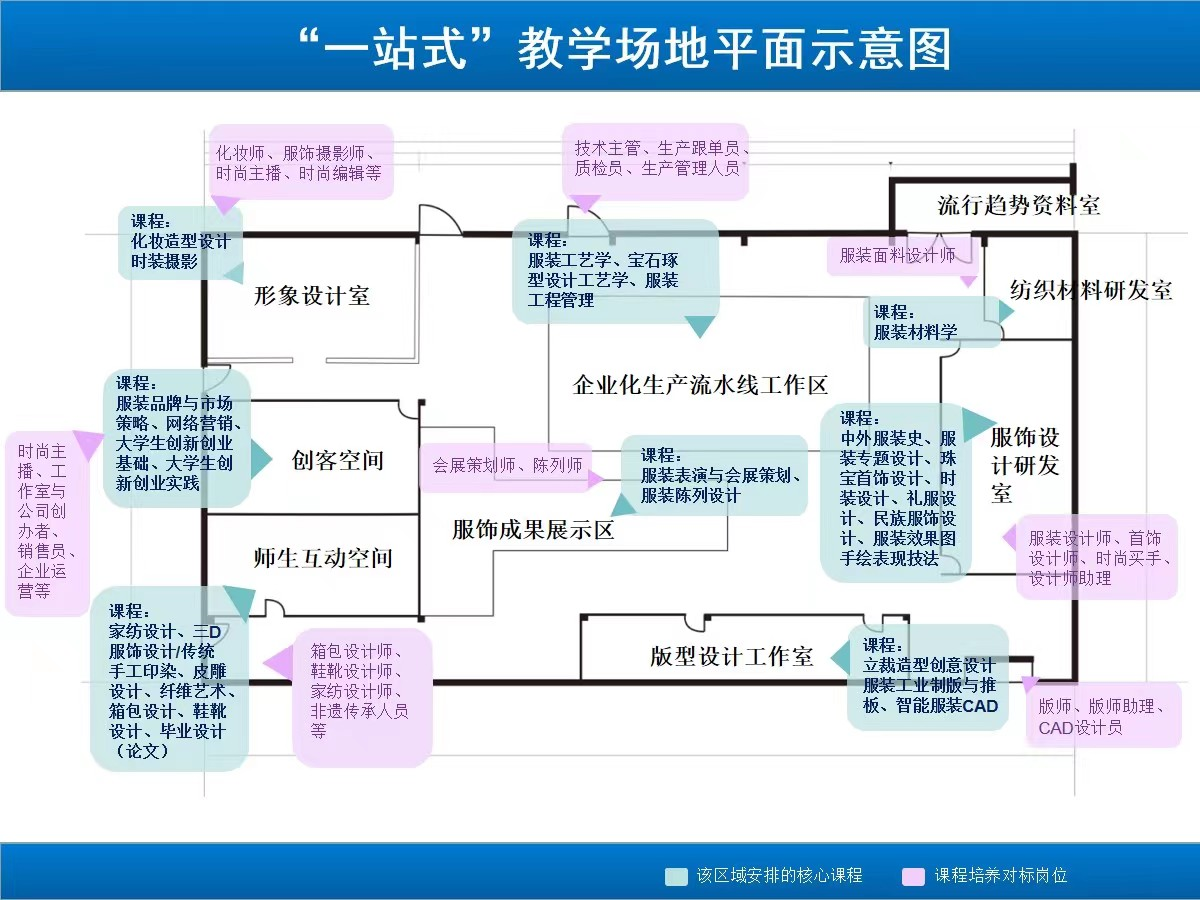

(三)开发实战化“产业链”课程体系,实现人才培养需求无缝对接新抓手

1.实战化“产业链”课程体系的构建

(1)项目角色体验式教学

企业项目标准取代作业评分,设立工作岗位情境,运用真实案例,充分调动学生对期待职业角色的积极性。增强学生解决实际问题的能力,契合当前产业对创新应用型技能人才的需求。

(2)“项目”为单元重组教学模块

课程教学内容重组体现实战化,以“项目”为单元规划重组教学模块,实践内容与岗位任务要求对接,以解决问题作为学生学习的内在驱动。

(3)项目流程化教学体系

契合当下“四新”建设,遵循“产业行业人才需求与培养目标对接”原则,聚焦“设计、加工、质检、展陈、导购”的服装企业全产业链需求,按照服装与服饰设计“项目流程”搭建专业课程体系,将企业需求对应到模块化专业课程中,学生的学习内容既“模块化”又兼顾“整体性”,从而解决各教学模块之间的知识衔接和融会贯通的问题。课程内容交叉融合电子商务、市场营销、舞蹈学等多专业多学科,形成多学科交叉、多领域开放、多手段融合为特色的“产业链”课程体系。(图13)

2.实战化“产业链”课程体系推动课程建设,提升学生专业技能

(1)学生专业技能显著提升

近8年来,300多名学生参与到项目化教学中,课程内容将企业项目与日常教学有机融合,企业采纳学生作品18项,自创公司6家,获学科竞赛省级以上奖励206项、区级以上创新创业项目30项、发表论文3篇(大创结题)。

(2)专业建设与课程建设成果显著

2021获年广西壮族自治区一流专业,获广西壮族自治区级一流课程2项;教材13部;省部级教改论文32篇;获省部级区级教改21项;获国家专利12项。青年教师深入企业实践80人次,在生产实践中开展教育研究工作,获国家专利10个、教学奖励54项。

图13 实战化“产业链”课程体系建设基本思路

(四)打造“党建+课程思政”实践教学活动品牌,提升人才培养质量,服务地方经济发展

本专业课程思政实践教学核心理念是“产教融合、协同育人”,主要通过三个路径实施。

1.依托德育项目,用中国精神铸魂

本专业注重课程实践思政教学,渗透爱国精神、创新精神、团队精神等中国精神铸魂。为落实“立德树人”根本任务,组织学生课程思政教学成果展示活动共20场。开展《采风》《设计考察》等多项社会实践项目,让学生在实地调研与案例分析中领悟企业在创业之初坚定信念、无私奉献、艰苦奋斗的精神,并将之融入到对现实企业发展的案例之中,形成高度的政治自觉和责任担当。(图14-图18)

图18“经纬纵横,交织未来”设计作品在梧州百盛购物中心展览与售卖—动态展示

2.依托创新项目,用基本技能强基

依托专业开展的科技创新与创业项目,将课程内容要融入思政元素,指导学生的创新创业项目、设计比赛列入思政实践计划。我专业教师与企业联合指导学生,获批区级以上创新创业项目30项,学生通过申报大学生创新创业项目发表相关论文3篇。通过项目的申报与结题,从多个角度作出新的尝试和探索,为社会主义服务的艺术创作道路具有积极意义。

3.依托践行项目,用服务实践化行

(1)强化思政教学成果宣传,践行文化育人

为深入学习关于加强和改进民族工作的重要思想,弘扬中国民族文化。我专业连续17年承办“零点起飞”教学成果展,每年我校各专业360多个学生团队报名参加,累计2000多套优秀设计作品,南宁晚报、梧州日报等10多家媒体给予报道;连续举办5届环保时装秀紧扣党的二十大精神,引导青年学生做生态文明理念的积极传播者和模范践行者。

(2)深入社会实践力度,体察国情社情民情

为提高教师课程思政设计的教育教学能力,提升学生的思政素养,推进课程思政建设,近3年来积极组织学生参加三下乡阳光画坊等社会实践活动20多次,邀请专家举办专业知识讲座25场次、展开学术交流5次,涵盖学生人次达3000多。深度结合国家经济社会发展需求,设置“乡村振兴调研”等主题,组织200多支名学生参与实践,在乡村、社区、工厂、企事业单位中体察国情社情民情,引导学生树立崇高的理想信念,形成正确的价值目标取向和人生职业理想。

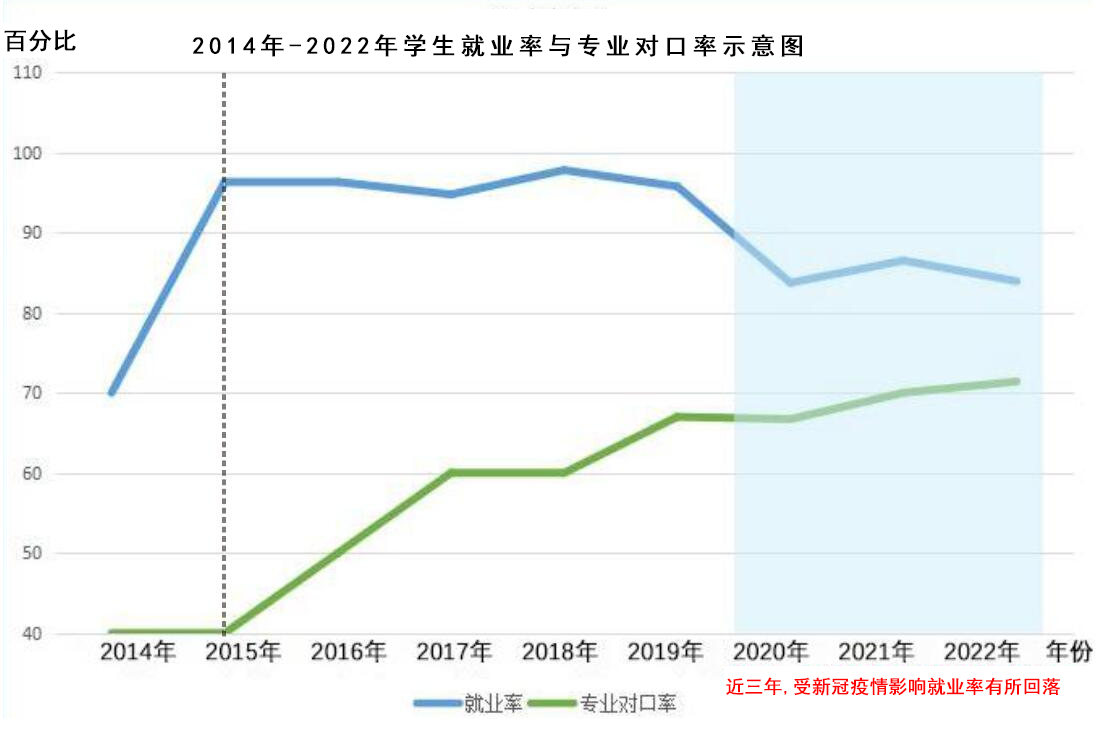

图19 2014-2022年服装与服饰设计专业就业率、专业对口率

表1 2015-2022年服装与服饰设计专业学生就业情况

年级 |

专业 |

毕业人数 |

签约人数 |

签约率% |

抽查人数 |

专业对口率% |

2014年 |

服装与服饰设计 |

30 |

21 |

70 |

15 |

40 |

2015年 |

服装与服饰设计 |

27 |

26 |

96.3 |

15 |

40 |

2016年 |

服装与服饰设计 |

27 |

26 |

96.3 |

14 |

50 |

2017年 |

服装与服饰设计 |

19 |

18 |

94.74 |

15 |

60 |

2018年 |

服装与服饰设计 |

45 |

44 |

97.78 |

20 |

60 |

2019年 |

服装与服饰设计 |

47 |

45 |

95.74 |

15 |

67 |

2020年 |

服装与服饰设计 |

43 |

36 |

83.72 |

18 |

66.7 |

2021年 |

服装与服饰设计 |

52 |

45 |

86.5 |

20 |

70 |

2022年 |

服装与服饰设计 |

56 |

47 |

83.92 |

21 |

71.4 |

4.依托办学模式,用人才服务经济建设

研究成果培养了学生的内在动机,挖掘了学生的创新潜质,推动大学生个性成长与全面发展。企业采纳学生作品并投入生产销售共计18幅;学生自主创业6人;获学科竞赛奖项省级以上201项,获大学生创新创业项目区级以上30项等。我专业与梧州时尚百盛商业管理有限公司合作,于2021年10月在三祺城将学生设计作品进行展出与售卖,助推服饰产业的发展。另外, 近8年来专业本科生初次就业率由原来的70%上升为83.92%(疫情影响),专业对口率由40%上升至71.4%。也充分说明学生就业竞争力明显增强,本专业人才培养目标符合就业需求,确保了成果推广应用的科学性。(图19、表1)

(五)基于“校中厂”模式的创新实践,开展成果的宣传交流与推广应用,社会影响显著

社会评价高,根据麦可思数据有限公司提供的毕业生培养质量评价数据报告显示,用人单位普遍认为我专业毕业生职业素养高、专业功底扎实、责任感高,有很强适应能力和竞争能力。

学生评价好,我专业学生认为校中厂办学模式可以提高学生实践认知能力、设计能力,能够学生具备较强的自学能力,独立的创新意识、团队精神等。

图20全国应用技术大学联盟专家组到服装与服饰设计专业“校中厂”考察

得到新闻媒体广泛关注。广西卫视、梧州日报、西江都市报等10多家媒体对我院专业品牌“零点起飞”时装秀工作给予了关注,各类报道达30余篇。

成果推广辐射广泛。本教学成果已成为兄弟院校艺术类专业实践教学与改革的示范。在“校中厂”办学模式引领下,广西艺术设计学院、桂林理工大学等学校相继启动了校内实习实训基地建设。先后接待了云南工商学院等50多家高校、企业前来考察交流,形成了广泛影响力。2016年广西卫视、2020年梧州日报等多家媒体专题报道。教学成果还应邀在中国纺织服装教育学会主办的2022年第四届中国高等院校服装史教学与学术论坛、2021年“双一流”视野下设计学科专业一体化建设心路与实践等多个专业会议上介绍成果交流,引起了国内同行高度重视,推动了兄弟院校积极开展艺术类专业“校中厂”办学模式教学改革,产生了良好的辐射、示范作用。