当前校企合作已迈入深水区,传统知识本位人才培养下,学生视野狭隘主动性差、创新应用不足,能力素质与岗位需求严重脱节,无法满足企业需求。地方高校如何以学生能力本位为视角,构建新教学模式,缩短校企双方需求差异,实现学生专业能力与岗位需求精准对接,完成应用型人才培养目标,这对地方高校办学模式提出巨大挑战。

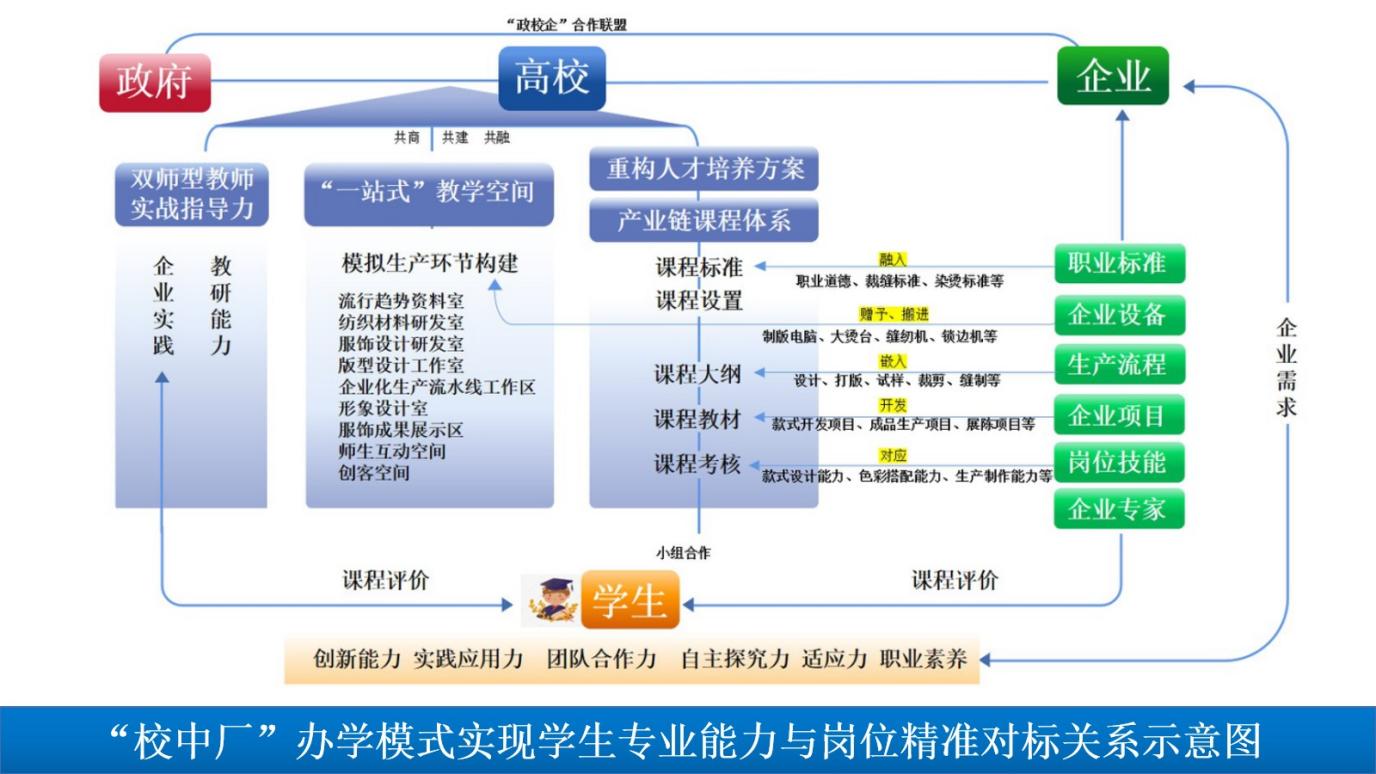

本成果针对上述挑战,基于学校2015年成立“政校企”合作联盟基础(以梧州市政府为主导搭建平台,粤桂合作特别试验区等10多个政府部门与88家企业共同成立“政校企”合作联盟,制定《梧州学院“政校企合作发展联盟”行动章程》),我校服装与服饰设计专业探索实践“校中厂”办学模式。该模式以校企合作为基础,以强化实践力、设计力、创新力为核心,以培养能力与技能为主线,共建人才培养方案,将企业职业标准融入课程标准,生产运营流程嵌入专业课程内容、实习实训、科技研发、创新创业等领域,健全“产业链”课程体系;建设以企业项目实战化为手段,以设计、生产、管理、服务一体化的“校中厂”协同育人基地——“一站式”教学空间;增强教师实战指导能力,注重专业实验、实训、实习、实践教学,知识本位向技能本位转型,工作过程向教学过程系统化转换。经过8年深化改革与实践,本科生创新能力培养卓有成效,人才培养质量与专业建设水平得到极大提升。学生作品被企业采纳18个、学生自创公司6家、学生获奖206项、获区级以上创新创业项目30项,有力说明学生创新应用能力大幅提升;本科生初次就业率由70%上升至83.92%(疫情影响),专业对口率由40%上升至71.4%,就业竞争力明显增强,专业人才培养目标精准对接岗位,符合企业需求;专业获自治区一流专业、自治区一流课程2门、区级以上教改项目20项、出版教材13部、发表教改论文32篇、区级以上教学奖励54项、国家专利12个,实现教育与产业、课堂与实践、理论与技能深度融通,教材内容与岗位技能标准有效对接,专业建设水平稳步提升。该办学模式得到区内外高校广泛关注与好评。

主要解决教学问题

1.人才培养目标与企业需求达成度低

学科专业课程体系与产业实际需求脱节,教学内容与岗位工作能力不匹配,人才培养质量不适应地方产业发展需求。

2.教学实践实习内容实战化应用度弱

教师理论教学过多、教学实践实习内容偏离实际项目,与市场脱节,学生参与企业项目少、创新能力低。

3.教学场地设备与生产要求契合度差

现有实践场地规划与现代流水线生产脱节,仪器设备陈旧,不能与企业要求无缝对接。

解决教学问题的方法

1.校企合作,以“校中厂”办学模式重构人才培养方案

以深化产教融合、校企合作为抓手,以实践和创新能力培养为核心,以自治区一流专业为建设基础,围绕促进学生达到预期学习目标,企业参与,模拟企业生产工艺流程,重构教学空间布局,以岗位技能为导向设置核心课程,以企业实际项目作为课程实践、实习实训内容为手段,培养学生专业应用能力,形成能力导向、实践驱动、循环递进的“校中厂”办学模式人才培养方案。通过校企双方资源共享、人才培养方案共商、实践教学体系共建,推动教学与企业生产紧密契合,实现“产学一体”。

2.校企融合,以“产业链”需求目标开发课程体系

遵循“产业行业人才需求与培养目标对接”原则,以服装服饰设计生产技术及设备研发、智能化检测系统研发、广西少数民族文化建设和推广、服装产业高素质应用型人才培养为切入点,开展产、学、研、训、创协同合作,围绕服装设计产销各个环节,打造“设计、加工、质检、展陈、导购”全产业链特色课程体系,以小组合作、岗位分工形式完成教学任务,实践内容与岗位任务要求对接,实现理论与实践、应用与创新能力双提升,高校育人目标与企业人才需求相统一。

3.校企联动,以“双师型”建设强化教师实战指导力

“双师型”师资队伍建设本着从校本培养到产教融合方式展开,校内一方面聘请企业专家人才进校讲座、授课,另一方面组织专任教师到企业挂职顶岗,提升专业技术技能和动手能力;企业则把行业专家、企业法人、设计师、业务骨干推荐到教学实践、项目研究等工作。鼓励校内,外专家学者团队合作,强化专业教师的实战指导力量,优化整体教学水平。力求打造出一支素质全面、基础扎实、技能娴熟,能够胜任专业理论教学和实践指导的“双师型”教师队伍。

4.校企协同,以“一站式”教学空间完成人才培养

由企业提供流水线设备,学校模拟企业生产运营环境重构教学空间布局,变“授导式”教学空间为“探究式、体验式”互动教学空间,建设以设计、生产、管理、服务一体“一站式”教学服务空间,完成填鸭式教学空间向自发式学习空间范式变迁。创设“布局教学空间—重构核心课程—培养专业应用能力—精准对标就业方向”的产业化教学服务范式,完成教育体系一站式、资源整合一站式、成果转化一站式。

“校中厂”办学模式校企共商共建共融,从人才培养方案、课程体系、师资队伍建设、教学空间四大维度入手,解决学生能力素质与岗位需求脱节等相关问题,最终实现高层次应用型专门人才培养转型升级。